Weg vom Rauchen - ob Sie wollen oder nicht: Rauchen aufhören

Jeder Raucher und jede Raucherin hat schon zig Mal versucht, aufzuhören! Unser GF ist seit mehr als 15 Jahren "clean" - von 80 Zigaretten am Tag auf Null und es war einfach!

Anbetung der Heiligen Drei Könige oder auch Zanobi-Altar (1475), Tempera auf Holz, von Alessandro Botticelli

Als einziger der Evangelisten berichtet Matthäus von den Männern, die aus dem Osten kommen, um das Kind anzubeten.

Erstmals spricht der griechische Kirchenlehrer Origines (+ um 254) von drei Magiern. Deren Zahl ist offenbar beeinflusst durch die Geschenke, die Matthäus erwähnt: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

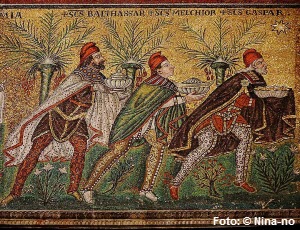

Die Bezeichnung der drei als Könige ist indes erst seit dem 6. Jahrhundert nachweisbar. Drei Jahrhunderte später erhalten die Könige Namen: Caspar, Melchior und Balthasar.

Die Weisen aus dem Morgenland mit phrygischen Mützen und ohne Königsinsignien, Mosaik aus dem 6. Jh., Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna

Die Erzählung des Matthäus muss im Licht jahrhundertelangen Wartens der Juden auf den Messias gesehen werden.

Im Psalm 72, Verse 10.11 wird dieses Geschehen vorausgesehen:

"Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke, die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen."

Dreikönigsbild des Meisters

von Meßkirch, um 1538

Der Dreikönigstag wird auch als Fest der Erscheinung, des Offenbarwerdens der Gott- und Königswürde Christi bezeichnet.

Das zweite Hoch-Fest der Weihnachtszeit, der Tag der Taufe Christi.

Es ist auch als Dreikönigsfest, dem Fest der drei Magier oder Weisen aus dem Morgenland, bekannt.

Das Evangelium dieses Tages berichtet von deren Reise hinter dem Stern.

Die drei Magier, Kaspar, Melchior und Balthasar, sind die Schutzpatrone der Reisenden.

Der Dreikönigenschrein im Kölner Dom

1163 wurden die Gebeine der drei heiligen Könige vom Morgenland nach Köln gebracht. In den ihnen zu Ehren gebauten Dom wurden sie begraben. Diese Reliquien haben zu Dreikönigsspielen in Kirchen und Klöstern angeregt, daraus entwickelte sich im Laufe des Mittelalters das Sternsingen.

Sternsinger der Pfarre Graz - Graben

Auch das Sternsingen hat seinen Ursprung in vorchristlichen Bräuchen.

Wie auch das Räuchern in den Raunächten, wobei man um Schutz für Mensch und Tier bat.

Die finstere Zeit der Wintersonnenwende wurde als bedrohlich und lebensfeindlich erfahren. Der Sehnsucht nach Licht, Wärme und Lebenskraft wurde in vielfältigen Bräuchen und Ritualen Ausdruck verliehen.

Sternsinger in Balve - Nordrhein-Westfalen

Die Figuren der Heiligen Drei Könige inspirierten die Menschen von Beginn an, Umzüge und Theaterspiele zu veranstalten. Bis zur heutigen Zeit sind traditionellerweise drei Könige und ein Sternträger unterwegs, um die Geburt Christi zu verkünden. Heute ziehen Kinder als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleidet und mit einem großen goldenen Stern an langen Stangen von Haus zu Haus. Die Sternsinger oder Dreikönigssinger sangen sich über die Jahrhunderte in die Herzen der Menschen.

Anbetung der Magier, 4. Jahrhundert

Einst erzählten die Sternsinger von der Geburt Christi, der Anbetung in Bethlehem und von Herodes und seinem Ende. Anschließend baten Sie um Gaben wie Kuchen, Nüsse oder Geld. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam das Sternsingen nahezu in Vergessenheit. Kurzfristig war es sogar ausgestorben. 1955 brachten Flüchtlingediesen Brauch wieder nach Österreich. Früher galt der Dreikönigssegen als Schutz gegen "Zauberey", geweihtes Dreikönigswasser wurde gegen Krankheiten verabreicht und auf die Felder gesprengt.

Seit alters her heißt es, dass jene Felder, über welche die Sternsinger und Sternsingerinnen gehen, doppelte Ernte tragen.

Zeitungs-Illustration der Sternsinger

in Österreich Januar 1898

Dabei werden die Anfangsbuchstaben der Namen der Heiligen Drei Könige und drei Kreuze und die Jahreszahl über die Tür geschrieben.

Die dabei gesammelten Spenden werden jedes Jahr einer karitativen Mission zur Verfügung gestellt.